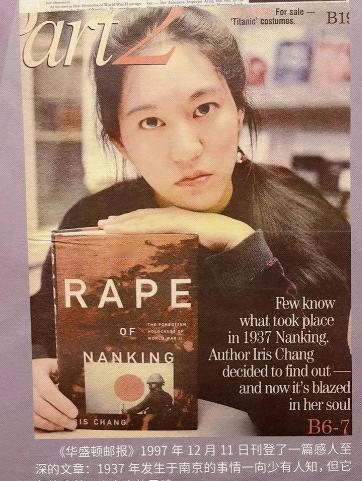

1968年,她在美国出生,祖父曾经是抗日国军将领张铁军。她,家庭优越,工作体面,父母宠爱,丈夫疼爱,本可以在大洋彼岸幸福地度过自己的一生。然而,1994年12月,当她第一次看到南京大屠杀的黑白照片时,她的命运便发生了翻天覆地的变化。 在加州的一家档案馆,张纯如翻开了一本尘封的相册,照片中的南京城到处都是尸体,残破的建筑和无助的人群让她难以移开视线。 身为新闻行业的一员,这样的场景她不是没见过,但这样的历史事件,从未在美国课堂或媒体上提及过。 她想到祖父那一代人始终沉默不语,一切更多只在私人记忆里徘徊,就在这一刻,她觉得有责任把这些记忆带到光天化日之下。 她下定决心,要写一本书讲述南京大屠杀的真相,为了查证细节,她辞了美联社的工作,跑到各大图书馆查询资料。 不久她来到耶鲁图书馆,在那里找到了很多西方传教士和商人在南京的私人日记,明妮·魏特琳的日记详细记载了日军的暴行,这些内容让她对这段历史有了更深的认识。 光靠这些文献还不足以还原全貌,她决定前往南京实地调查。 1997年夏天,她一个人飞去南京,住进金陵大饭店,白天见幸存者,晚上整理资料。 在这里,82岁的李秀英讲述自己怀孕时被刺三十多刀,在鬼门关徘徊;夏淑琴回忆自己8岁的时候家人被杀,靠装死逃过一劫。 每一段口述,她都与档案馆找到的记录一一比对,发现它们高度吻合,这些亲身讲述和原始档案拼到一起,才让历史的真相慢慢变得清晰起来。 三年的调查和资料整理后,她完成了《南京暴行:被遗忘的大屠杀》。刚一出版,反响出乎所有人意料。 书不但畅销,而且在美国引起了极大的争议,许多人第一次通过严谨的证据认识了南京大屠杀的存在。 可成名的背后,她也陷入了恐惧和压力,恐吓信不断寄到家里,有人寄子弹壳威胁她,甚至有人能说出她家人的住址和孩子就读的学校。 她只得在家里安装报警系统,白天不敢单独出门,晚上常常失眠,心理压力越来越大,只能靠药物缓解。 医生建议她接受心理治疗,但这些威胁始终笼罩着她的生活。 到2004年,长期紧绷的神经让她支撑不下去了,那年11月,张纯如在加州自己的车里结束了生命。 她给家中的遗书里明说自己承受不住周围的巨大压力。 她的亲友和读者都很难接受这个现实,甚至不理解,一个已经成功的女作家、受到尊敬的记者怎么会突然消失在这个世界。 尽管她早早离世,《南京暴行》并没有随着她的去世归于沉寂,反而,是她的坚守促使美国一些州推动教育法案,把南京大屠杀的内容纳入历史教育。 加州、纽约、新泽西等地,学生们开始在课堂上学习这段往昔,历史终于不再被遗忘。 张纯如并不是历史学者出身,但她用三年的生命挖掘和整理,把真相带回人们视野,为沉默的历史发声。 她也用自己的遭遇告诉大家,追寻历史,有时需要付出超乎想象的代价。 说到底,她只是一个普通人,却改变了许多人看待历史和战争的方式,她做了许多人不愿意做、也不敢做的事。 信源:中国国家档案局《南京大屠杀档案》专题 联合国教科文组织《世界记忆名录》